Das Risiko leben

Fünf Porträts von Menschen mit besonders risikoreichen Berufen.

Marco Büchel und Michelle Mackintosh: Sebastian Sele

Rhea Oderbolz: Michèle Roten

Korporal Damien und Albert Lamorisse: Nicola Brusa

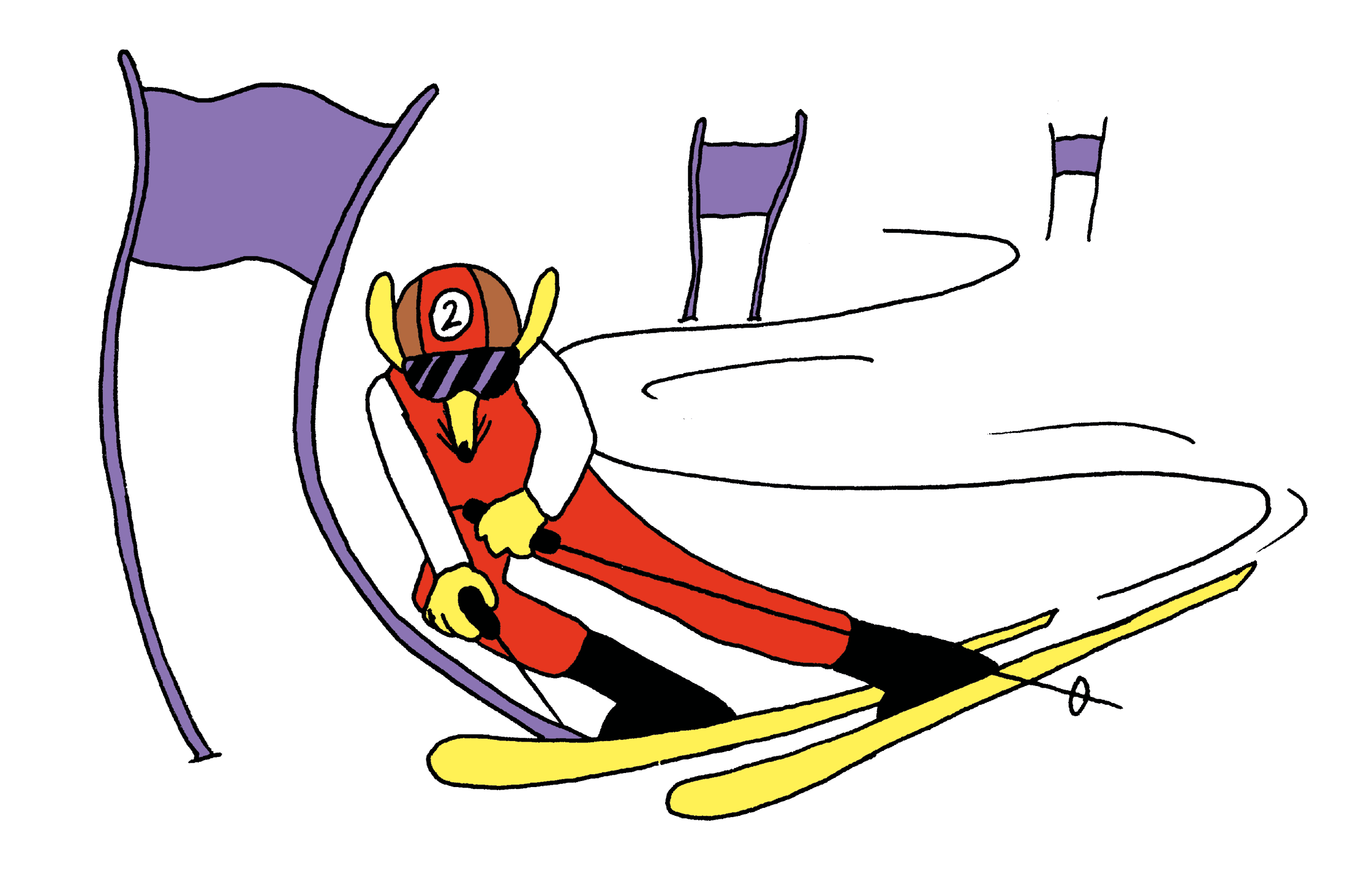

Marco «Büxi» Büchel, Ex-Skirennfahrer

«Das Unterbewusstsein drängt zur Flucht»

Mit 140 Sachen eisige Abhänge runterbrettern: Wie überlebt man das?

Kitzbühel produziert gleich viele Patient:innen wie Legenden – so besagt es ein Bonmot. Und der 54-jährige Marco Büchel stand als Skiprofi Jahr für Jahr im Januar im Starthäuschen der Streif.

Er war überzeugt: «Ich werde Kitzbühel gewinnen. Ich werde unsterblich.» Doch die Unsterblichkeit gibt’s selten gratis. Dem Eintrag in die Geschichtsbücher stand die Gefahr für die Gesundheit gegenüber.

«Das Unterbewusstsein schreit und drängt dich zur Flucht», erinnert sich der Liechtensteiner heute an den Moment im Starthäuschen, vor sich der eisige Abgrund, den er gleich mit bis zu 140 km/h hinunterrasen sollte. «Das Bewusstsein entgegnet: Ich habe zehntausende Stunden auf Skiern gestanden, ich habe die Strecke besichtigt, ich weiss, was ich tue.» In diesem Moment müsse der Kopf das Steuer übernehmen – und das Bauchgefühl auf dem Beifahrersitz Platz nehmen.

Immer wieder wurde er gefragt, was er während einer solchen Abfahrt gedacht habe. «Gar nichts», antwortete er dann. «Du bist im Flow und vertraust voll und ganz auf deine Intuition.» Sobald der erste Meter auf dem Hang hinter ihm lag, sei eine innere Ruhe eingekehrt. Die zehn Meter vor ihm wurden zum Zentrum seines Universums. Es gab nur ihn, den Schnee und die Piste.

Die Risiken, die Büchel einging, waren punktuell und kalkuliert. «Abseits dieser Momente war ich eher risikoscheu», sagt er, der damals nicht nur beruflich Kopf und Kragen riskierte, sondern in seiner Freizeit mit einem Fallschirm aus Flugzeugen und von Felskanten sprang.

Beim Skifahren konnte er seiner Erfahrung und seinem Team vertrauen. Beim Fallschirmspringen und Basejumpen auch seiner Checkliste: Passt das Wetter, die Ausrüstung, das Können? Es sei wichtig, seine Grenzen zu kennen – und im Fall der Fälle auch Nein zu sagen. «Der Faktor Zufall lässt sich so zwar nicht komplett ausschalten», sagt er, «aber zumindest eingrenzen.»

Beim grössten Risiko seines Lebens stand jegliche Wahrscheinlichkeit gegen ihn. «Nur 0,01 Prozent aller, die versuchen, Nachfahr:innen zu werden, schaffen es», sagt Büchel. Die restlichen 99,9 Prozent würden mit einer zehnjährigen Lücke im Lebenslauf in ihre Dreissiger starten. «Niemand wartet auf dich.» Trotz seiner Vorliebe für kalkuliertes Risiko half Büchel also auch ein Fünkchen Glück. Und im Januar 2008 klappte es sogar mit seiner Unsterblichkeit: Gold im Super-G von Kitzbühel.

Inzwischen ist Skifahren nur noch ein Hobby. Mit seinem Rücktritt vom Rennsport gab er auch die Extremsportarten auf: Beim Basejumpen wurde der Faktor Zufall zu mächtig – Freunde starben. Das Fallschirmspringen wurde ihm zu langweilig. Herausforderungen findet er heute im Marathonlauf, und den Kick, sagt er, suche er erst gar nicht mehr: «Anders gesagt: Ich wurde einfach alt.»

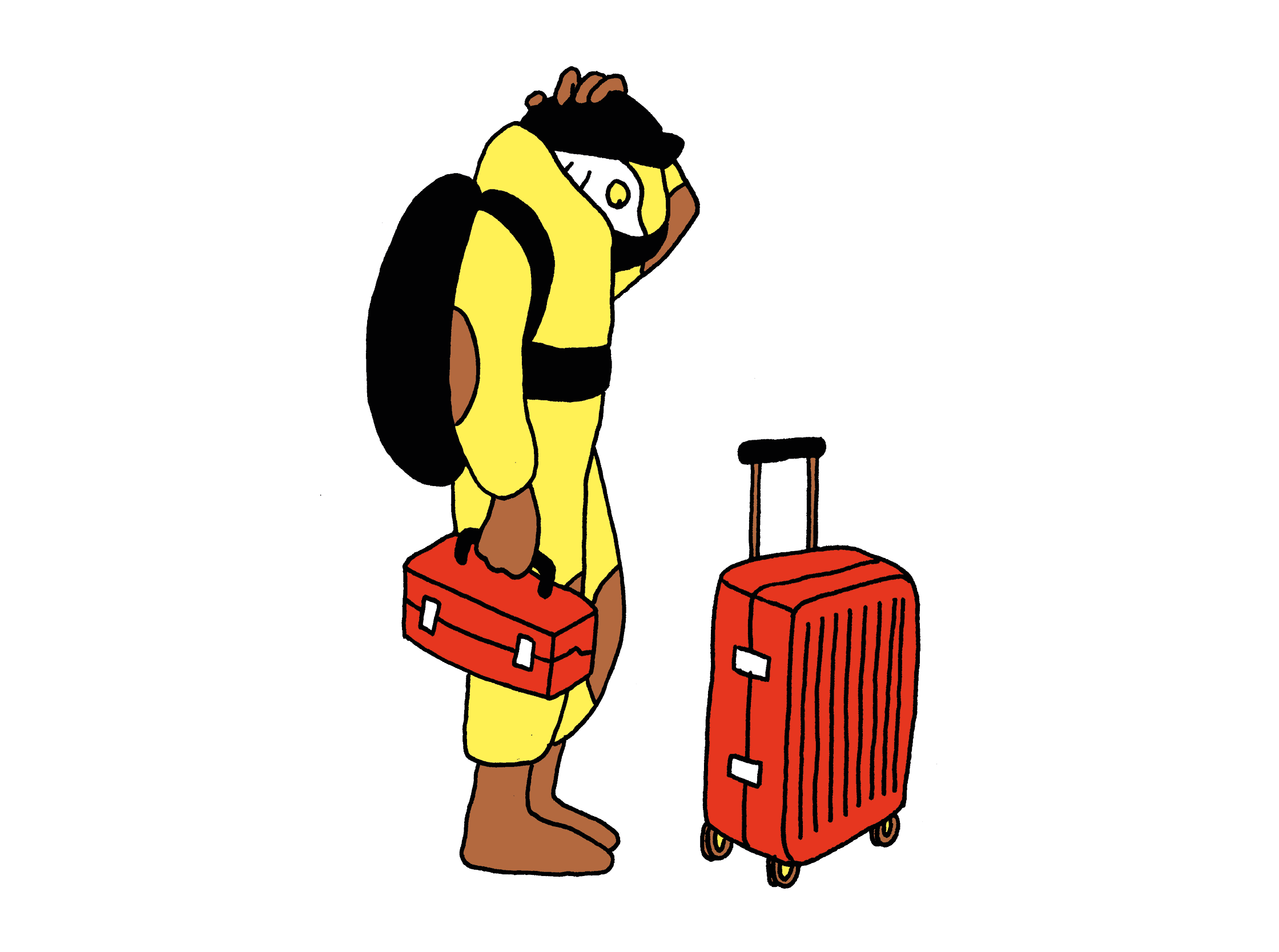

Michelle Mackintosh, Sicherheitsberaterin

«Halt ein weiterer Krieg»

Gaza, Irak, Afghanistan: Michelle Mackintosh berät Regierungen, NGOs und Medienschaffende in Extremsituationen.

Sobald irgendwo die ersten Bomben fallen, weiss Michelle Mackintosh, wo es als Nächstes hingehen wird. Seit dem Jugoslawienkrieg reist die Schottin in Konfliktgebiete rund um die Welt. «Zu den Grossen», sagt sie: Gaza, Irak, Afghanistan. Doch ihre Liste reicht weit über diese hinaus: Kenia, Somalia, Uganda. 63-mal ging die 61-Jährige als Beauftragte für Sicherheit und Krisenmedizin auf Mission. Für Heimdal Security berät sie Regierungen, NGOs und Medienschaffende direkt im Feld, wie sie an der Front weder entführt, noch von Scharfschützen erwischt oder von Bomben verletzt werden.

Die wichtigste Frage, die sie dabei beantworten muss, bleibt rund um die Welt dieselbe: Ist es die Situation wert, sich einem Risiko auszusetzen? Kann es gerechtfertigt sein, sich selbst Bomben, Landminen und Entführungen zu stellen, um das Leben anderer zu retten?

«Natürlich bringt Gefahr auch Nervenkitzel mit sich», sagt Mackintosh. Es sei aufregend, sich in Situationen zurechtzufinden, in welche die meisten Menschen weder aus Liebe noch für Geld gehen würden. «Ich bin absolut in meinem Element, wenn Kugeln fliegen oder Bomben fallen.»

Bei ihrem ersten Einsatz in der Ukraine habe die Familie gewarnt: Das sei ihr Todesurteil. Doch die Realität vor Ort war differenzierter. Mackintosh wusste, der Krieg tobt nicht in Kiew, wo sie wohnen würde, sondern an der Ostgrenze. Sie wusste, selbst wenn es Raketen auf Kiew regnet, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass es genau sie trifft. Und wenn die Raketen im Haus einschlagen, wusste sie, dass das Badezimmer der sicherste Ort ist.

«Das alles ist für mich inzwischen normal», sagt Mackintosh. «Es ist halt ein weiterer Krieg.»

Eine Situation in Gaza verdeutlicht diese Grenzverschiebung. «Wir fragten unser lokales Team, was die grösste Gefahr für sie sei», erinnert sie sich. Die Palästinenser:innen diskutierten und einigten sich auf eine Antwort. Es waren nicht die Bomben und Raketen, die täglich fielen. «Sie sagten, die grösste Gefahr sei Sonnenbrand.»

Wenn Mackintosh zurück nach Schottland kommt, bleibt der Krieg in ihr. Kindergeschrei kann sie nicht ertragen. Supermärkte ebenso wenig. Sie spricht von Panikattacken und davon, dass sie seit 2007 professionelle Hilfe erhält. Wann wird es zu viel des Risikos? «Eine klare rote Linie habe ich nicht», sagt sie. «Doch ich werde älter und werde aufhören müssen, bevor ich anderen im Einsatz zur Last falle.»

Bis dahin weiss ihr Sohn, den die verschiedenen Kulturen und Sprachen begeistern, von denen seine Mutter erzählt: Sobald irgendwo die Bomben fallen, wird seine Mutter bald in ein Flugzeug steigen. «Das ist mein Job», sagt diese. Und wer würde diesen schon tun, wenn nicht sie?

Korporal Damien, Bombenentschärfer

«Überall verdächtige Pakete»

Jeder Fehler kann tödlich sein: Wie behält man beim Bombenentschärfen die Ruhe?

Von seinem Beruf haben alle ein Bild. Auf der digitalen Anzeige ticken leuchtend rot die Sekunden, da sind farbige Drähte und die Frage, die in Damiens Kopf oszilliert: den blauen, den roten, den blauen, den roten – oder doch den grünen? Korporal Damien kennt das Bild der tickenden Zeitbombe, er kennt das Gefühl von Adrenalin, das durch den Körper schiesst – aber Bild und Gefühl finden in seinem Alltag selten zusammen.

Damien, 37, arbeitet seit zehn Jahren als Bombenentschärfer bei der Kantonspolizei Genf. Genf hat einen Flughafen, Genf hat die UNO und Genf hat den Uhrenhersteller Patek Philippe, die ihn und seine Kolleg:innen auf Trab halten. Die Affäre um das Uhrenunternehmen 2024 war der spektakulärste Fall in seiner Karriere: drei Bomben, zwei Detonationen, ein verletztes Mädchen und Lösegeldforderungen in Millionenhöhe.

Wenn er aus seinem Alltag erzählt, wird schnell klar: Sein Beruf ist viel mehr als blau, rot oder doch grün, er hat mehr Facetten, als es Farben für Kabel gibt. Und er konfrontiert den Polizisten mit mehr als «nur», den richtigen Draht zu durchtrennen: Mit Blindgängern nach dem 1. August, mit verlassenen Koffern, verdächtigen Paketen und achtlos entsorgten Chemikalien. Dann rückt er im Kastenwagen aus. Sie sind immer zu dritt und niemand macht etwas, ohne dass sich die drei vorhin einig gewesen wären: Jede Intervention ist eine Lektion in Risikomanagement. Das grösste Risiko: zu denken, dass auch dieses Mal nichts passiert.

«Nehmen wir den Koffer am Flughafen», erzählt Damien. Hundert Mal hat er einen Bereich schon weiträumig abgesperrt, hundert Mal überprüft, dass sich ja niemand in der Gefahrenzone aufhält, hundert Mal den Roboter via Fernbedienung zum Objekt ruckeln lassen und dieses geröntgt, hundert Mal nur Bikini, Unterhosen und Genie Lavabo gefunden. Und doch müsse er auch beim hundertundersten Mal davon ausgehen, dass ihm der Koffer um die Ohren fliegt, wenn er einen Fehler macht. Das bedeutet auch: Wenn es keinen Zeitzünder gibt, lassen sich Damien und seine Kolleg:innen nicht unter Druck setzen. Sie arbeiten, wie Damien am Telefon spricht, nehmen sich Zeit, handeln besonnen – oder gar nicht. Sie folgen streng geregelten Abläufen und versuchen dabei, ihr «Chakra offen zu halten», wie sich Damien ausdrückt. Nicht, dass sie vor lauter Standards nicht mehr im Moment arbeiten und etwas übersehen. Da komme das Adrenalin ins Spiel, es helfe, die Konzentration hochzuhalten.

Jede Intervention kennt ihre Protokolle, jedes Protokoll haben Damien und seine Kolleg:innen x-mal im Training durchgespielt und immer wieder angepasst und präzisiert. Sowieso kenne sein Beruf keinen Stillstand, es gelte, auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Dafür tauschen sich die Expert:innen weltweit aus, lernen von den Erfahrungen der anderen und schauen, dass sie «von der Gegenseite» nicht abgehängt werden. «Super spannend und interessant» sei das.

Risiko, sagt Damien, sei Teil seines Berufes. Er versuche, es klein zu halten – und in seinem Privatleben möglichst auszuschliessen. Die déformation professionelle eines Bombenentschärfers? Immer Hollywood im Kopf, «überall verdächtige Pakete, sogar in den Regalen des Bastelladens muss ich immer schauen, womit sich etwas Explosives zusammenbauen liesse». Und ja, er könne im Restaurant nur an einem Tisch essen, von dem aus er den Eingang im Blick habe.

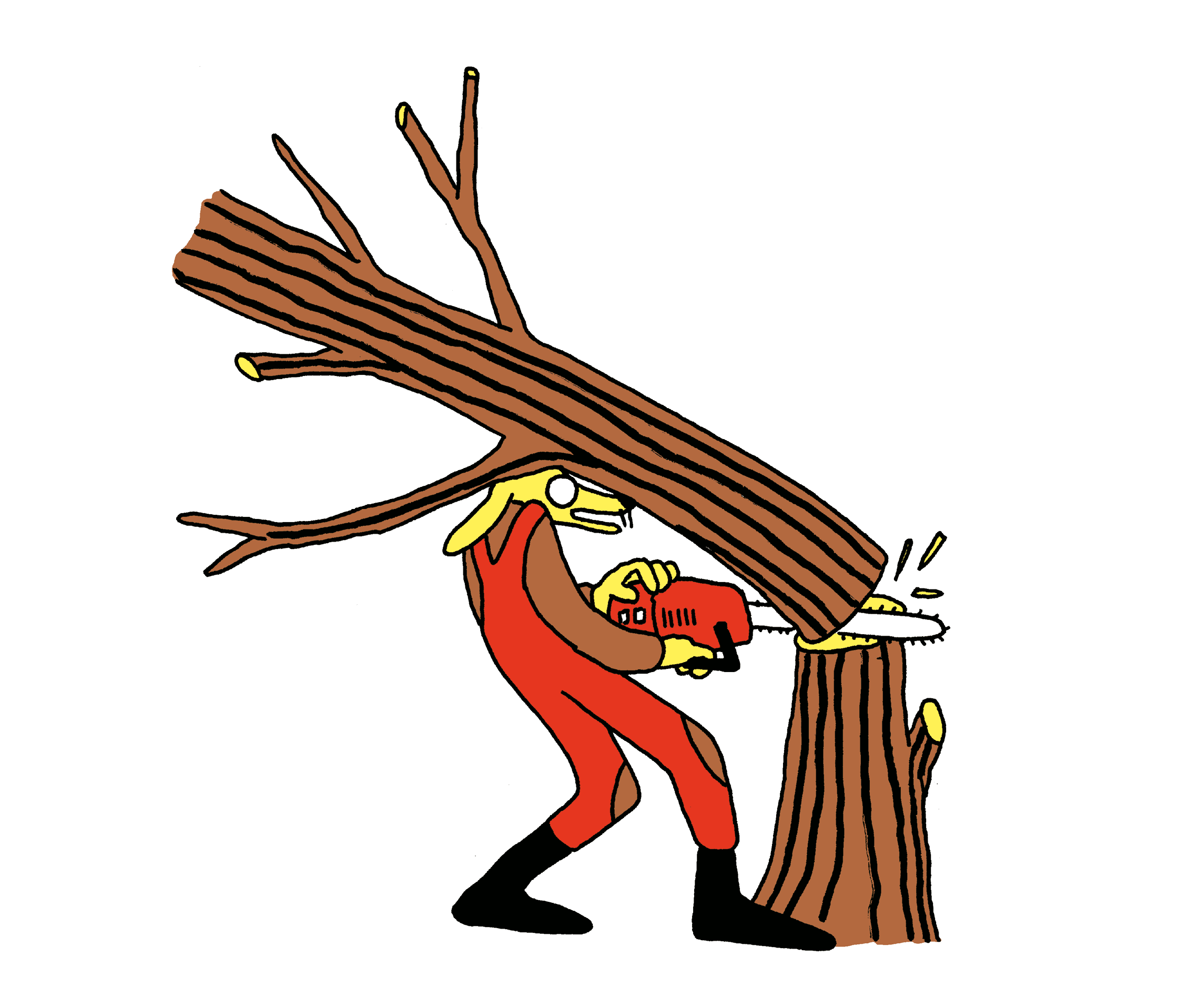

Rhea Oderbolz, Forstwartin

«Jede Situation ist ein Sonderfall»

Beim Holzschlag lauern die Gefahren überall. Da hilft nur Intuition und Abwägung.

Rund eine Stunde dauert es, bis Rhea Oderbolz einen umgelegt hat. Das ist momentan an der Tagesordnung: Winter ist Baumfällsaison. Einerseits, weil sich die Bäume dann in der Ruhephase befinden, andererseits wegen der Risikominimierung: Ohne Blätter sieht man, was in der Krone so läuft, etwa, ob es tote Äste gibt, die eine Gefahr darstellen könnten. Das ist der erste Schritt: Die Lageeinschätzung. Wie steht der Baum, lehnt er auf eine Seite, wie ist das umliegende Gelände, gibt es Gebäude, Wege, die gesperrt werden müssen?

Rhea Oderbolz ist Forstwartin im dritten Lehrjahr. Dass sie diesen Job machen will, wurde ihr klar, als sie im Gymi einen Tag mit einem Forstwart verbracht haben: «Was der alles wusste über den Wald, was er an den Bäumen ablesen konnte, das fand ich extrem spannend.» Spannend fand auch ihre Mutter die Berufswahl – oder anders formuliert: Begeistert war sie nicht. Inzwischen habe sich das gelegt. Forstwartin gehört zu den gefährlichsten Berufen der Welt. Die Risiken lauern überall: Von Stürzen im Gelände über herabfallende Objekte bis zu rollenden Baumstämmen. Man hantiert mit Motorsägen, kann sich an Raupen und Seilwinden verletzen, es sind giftige Stoffe im Einsatz und manchmal erschwert einem das Wetter die Arbeit zusätzlich.

«Natürlich gibt es viele Richtlinien, Protokolle, Schutzkleidung», sagt Rhea Oderbolz. Man wird gut ausgebildet und die Begleitung ist eng. Aber eigentlich sei jede Situation ein Sonderfall, «jeder Baum und jedes Gelände sind anders, so richtig generalisieren lässt sich das einfach nicht.» Ein Beispiel: «Grundsätzlich gilt: Man muss auf die Seite weg, wo der Baum nicht rüberhängt. Wenn man aber mit einer Seilwinde arbeitet und das Seil mit einer Rolle umleitet, dann gibt es einen Seilwinkel – und wenn etwas schiefgeht, dann sollte man nicht dort sein, wo in diesem Fall das Seil zu fliegen kommt. Wenn es nun aber so ist, dass eigentlich beide Richtungen nicht ideal sind, dann geht es mehr um die Abwägung, wo die Gefahr kleiner ist», erzählt die 21-Jährige.

In einer kleinen Branche wie der Forstarbeit bekomme man alle Unfälle mit. Von denen, die sich beim Schleifen der Motorsäge verletzen, bis zum Lernenden, der bei einem Absturz tödlich verunglückt ist. «Mir ist sehr bewusst, dass jederzeit etwas passieren kann», sagt Rhea Oderbolz. Man müsse wirklich immer absolut präsent sein. «Leider neige ich dazu, auch arbeiten zu gehen, wenn ich nicht wirklich fit bin. Das sollte ich eigentlich nicht.» Sie sei grundsätzlich ein zurückhaltender, überlegter Mensch, «ich habe lange gebraucht, bis ich mich wirklich sicher gefühlt habe». Bisher gab es nur kleinere Verletzungen, Schnitte, einmal habe sie sich am Auspuff der Motorsäge verbrannt, was fast allen einmal passiere.

Ist die Lage eingeschätzt, die Umgebung gesichert, der Fallkerb berechnet und eingesägt, sind die Kolleg:innen per Funk gewarnt, setzt Rhea Oderbolz den Fällschnitt – und ein Riese stürzt. Mit jedem gefällten Baum wird sie etwas besser, wird das Risiko etwas kleiner. Auf Null werde es aber nie sein: «Selbst den erfahrensten Forstwart:innen kommt immer mal wieder ein Baum unter, bei dem es völlig anders rauskommt als geplant.» Rhea Oderbolz kann damit leben.

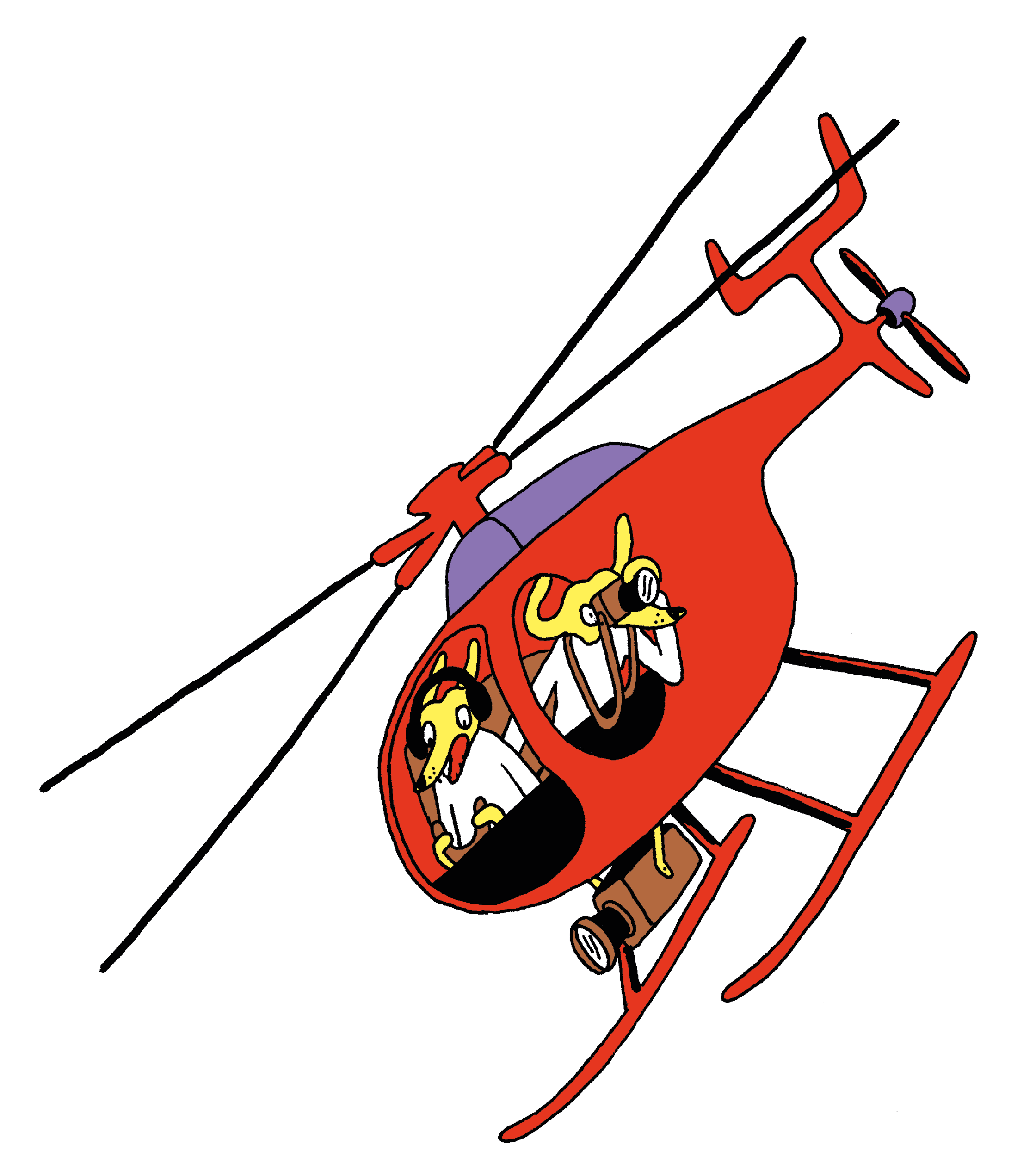

Albert Lamorisse, Regisseur und Spieleerfinder

Folgenschweres Risiko

«Risiko» ist eines der beliebtesten Brettspiele. Dessen Erfinder wurde Wagemut zum Verhängnis.

Wir wissen wenig über den generellen Umgang Albert Lamorisses mit Risiken. Nur so viel: Er ist eines zu viel eingegangen – und mit dem Helikopter in den Tod gestürzt. Und doch wurde der französische Regisseur weltbekannt wegen «Risiko»: Er hat in den 1950er-Jahren eines der erfolgreichsten Brettspiele überhaupt erfunden.

Albert Lamorisse wurde 1922 in Paris geboren. Ein Tagträumer, ein Schüler, den kaum etwas interessierte – bis er den Film und das Schachspiel entdeckte. Seinem Faible für Strategie und Spielideen verdankt die Welt wohl auch «Risiko». Während der Familienferien in den französischen Alpen zeichnete Lamorisse eine Weltkarte auf ein Blatt Papier, bastelte Spielfiguren und notierte Regeln. Das Spiel sollte seine drei Kinder und Freund:innen an langen Winterabenden beschäftigen. Im Kern ging es darum, Risiken einzugehen, um strategische Vorteile zu gewinnen und die Gebiete anderer Spieler zu erobern.

Aus «La conquête du monde» – der ursprünglichen, martialischen Fassung – wurde später «Risiko». Der neue Name klang harmloser und passte besser zu Lamorisses pazifistischem Wesen. 1957 meldete er das Spiel zum Patent an. Es wurde ein Welterfolg und inspirierte Generationen von Strateg:innen – von «Diplomacy» bis «Die Siedler von Catan».

Auch als Filmemacher war Lamorisse ein Visionär. Seine poetischen Kurzfilme gewannen internationale Preise, darunter goldene Palmen in Cannes und 1957 den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Für «Der rote Ballon» – angeblich erst in der 42. Drehbuchfassung von ihm selbst für gut befunden – erfand er eine zarte Parabel über Freundschaft und Freiheit. Ein kleiner Junge, gespielt von seinem Sohn Pascal, wird von einem roten Ballon begleitet, der ihn am Ende buchstäblich davonträgt – hinaus aus der grauen Pariser Realität.

Doch Lamorisse wollte höher hinaus. Unzufrieden mit den Luftaufnahmen des «Ballons», tüftelte er an einer Vorrichtung zur Bildstabilisierung. Mit seiner Erfindung «Hélivision» wurde der Helikopter zur fliegenden Kamera: Statt starr von oben zu filmen, schoss die Kamera nun dynamisch auf die Objekte zu. Diese neuartige Perspektive revolutionierte die Filmästhetik – und fand später Eingang in spektakuläre Szenen früher James-Bond-Filme.

Schliesslich wurde ihm genau diese Erfindung zum Verhängnis. Für den Schah von Persien drehte Lamorisse den Dokumentarfilm «Le vent des amoureux». Der Auftraggeber wünschte sich Bilder eines modernen Irans: Universitäten, Autofabriken, Nuklearanlagen, den mächtigen Karadsch-Staudamm. Lamorisse hingegen suchte die Poesie des Landes, seine Mystik, seine Geschichte. Doch wer zahlt, befiehlt – also kam «Hélivision» wieder zum Einsatz.

Beim Dreh über dem Karadsch-Staudamm kollidierte der Helikopter mit Stromleitungen und stürzte in den Stausee. Lamorisse, sein Pilot und die Crew kamen ums Leben. Er wurde nur 48 Jahre alt.

Ein Mann, der das Risiko nicht nur erfand, sondern am Ende auch selbst verkörperte.

Zurück zu Ausgabe 004