Die Risiken sind das geringste Risiko

Im Felslabor im jurassischen Mont Terri testet die Nagra für das Schweizer Tiefenlager – dieses soll für eine Million Jahre Bestand haben. Die grosse Frage: Gibt es ein Szenario, an das man nicht gedacht hat?

Von Nicola Brusa

Fotografie: Florian Kalotay

Vielleicht hätte man die Vorboten der Katastrophe wahrgenommen. War da nicht ein leises Knacken? Ein dumpfes Grollen?

Vielleicht. Die Katastrophe selbst ist unübersehbar. Ein gewaltiger Riss durch das Zürcher Unterland, hunderte Meter tief, so tief, dass er quer durch das Tiefenlager der Nagra verläuft, wo die radioaktiven Abfälle der Schweiz aufbewahrt sind. Abgebrannte Brennstäbe aus Beznau, Gösgen, Leibstadt und Mühleberg, Überbleibsel aus einer Zeit, in der die Schweiz mittels Kernspaltung ihre Haushalte und ihre Industrie am Laufen und ihre Züge am Fahren hielt. Vor einigen hundert oder vor einigen hunderttausend Jahren. Folgt auf die geologische Katastrophe nun die atomare?

Nein, sagt der Geochemiker Olivier Leupin.

Nein, sagt die Hydrogeologin Irina Gaus.

Nein, sagt die Geologin Typhaine Guillemot.

Die drei arbeiten am Tiefenlager, einem Schweizer Jahrhundertprojekt, das nach der Empfehlung der Nagra in rund hundert Jahren 800 Meter tief unter der Erde im Zürcher Unterland verschlossen werden soll. Ihr gemeinsames Ziel: Ein Lager für unsere atomaren Abfälle zu konzipieren, das auf eine Million Jahre hinaus sicher ist. Dafür haben sie sich mit allen möglichen Risiken auseinandergesetzt, unzählige Szenarien durchgerechnet, naheliegende und gesuchte, wahrscheinliche und unwahrscheinliche, realistische – und unrealistische, wie der hier eingangs geschilderte Riss, der das Tiefenlager in zwei Teile reisst.

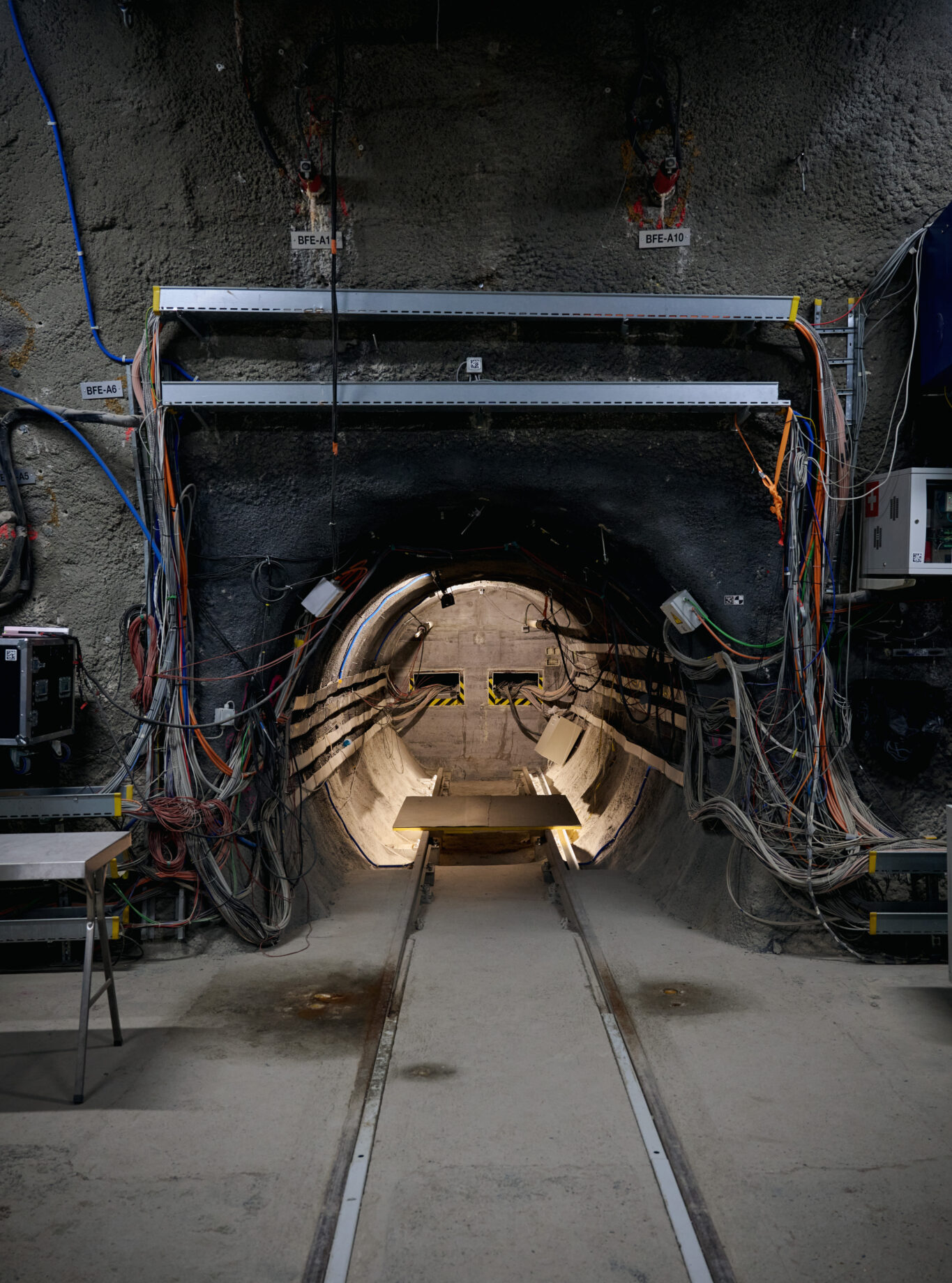

Irina Gaus steht mit ihrem weissen Skoda in der Schleuse zum Felslabor Mont Terri. Die gelben Warnleuchten an den Wänden blinken nervös, als wollten sie sagen: Wenn Sie jetzt noch kein mulmiges Gefühl verspüren, wäre nun ein guter Moment dafür. Das monströse Metalltor hinter Gaus’ Auto ist noch nicht ganz geschlossen, das vordere versperrt ihr den Weg in das Innere des Berges im jurassischen Saint-Ursanne. Irina Gaus ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Nagra und dafür verantwortlich, dass das geplante Tiefenlager nicht bereits veraltet ist, wenn in einigen Jahrzehnten mit dem Bau begonnen wird. «Head Optimisation» lautet ihr offizieller Titel. Das gelbe Geblinke lässt die Reflektoren auf Gaus’ oranger Jacke immer wieder aufleuchten.

Die Schleuse, so scheint es, schrumpft die Menschen, die in den Berg wollen. Dafür reicht dieser kurze Moment, wenn sich das Tor hinter ihnen geschlossen hat und das vordere sich noch nicht zu öffnen begonnen hat. Kleiner weisser Skoda, riesiger grauer Tunnel. Dann der Ruck, mit dem sich das Tor vor dem Auto einen Spalt breit öffnet – und man fährt als Miniatur in den Berg hinein, ganz langsam. Irina Gaus war schon so oft da, dass sie ihre Schrumpfung nicht mehr wahrnimmt. Sie möge es, «der Welt da draussen» zu entfliehen, sagt sie, während sie das Auto durch die Einbahnen des Stollenlabyrinths steuert.

Was, wenn sich die Erde jetzt aufreissen würde, plötzlich ein feiner Riss unaufhaltsam über den Spritzbeton mäandern und das Licht zu flackern beginnen würde? Den riesigen Spalt, der den Skoda kurz darauf verschluckt, würden wir in der absoluten Dunkelheit unter Tage gar nicht mehr sehen.

Das Risiko, dass dieses Szenario eintritt, tendiert gegen null. Geologisch ist dies eigentlich unmöglich. Das Risiko, dass, wenn es doch eintritt, Strahlung freigesetzt wird – gegen null: Die Wissenschaftler:innen um Irina Gaus haben die Beweisführung auf mehreren Wegen erbracht, haben aufgezeigt, dass selbst mit diesem Riss keine Gefahr für Mensch und Umwelt besteht. Das Entwickeln dieser Szenarien habe eine kreative Komponente, sagt Irina Gaus, in der man sich überlegt, was alles mit dem Lager geschehen könnte. Zeithorizont: eine Million Jahre.

«Ist das sicher?» ist eine Glaubensfrage

Man stellt sich zwanzig Apokalyptiker:innen vor, die in Wettingen an einem langen, ovalen Tisch sitzen und Szenarien präsentieren, eines wilder als das andere. Am Tischende auf dem einzigen Stuhl mit Armlehnen sitzt Olivier Leupin milde lächelnd. Seine Antwort in vertrauensbildendem Berndeutsch auf die wilden und wildesten Szenarien ist immer dieselbe: «Daran haben wir natürlich gedacht. Nein, keine Gefahr für Mensch und Umwelt.»

Geht es um die Sicherheit des geplanten Tiefenlagers, weiss niemand besser Bescheid als Olivier Leupin. Und für den Fall, dass der Leiter Forschung und Entwicklung der Nagra mal nicht zur Verfügung steht, haben er und sein Team ihr gesamtes Wissen niedergeschrieben: im Sicherheitsnachweis. Die Analysen und Berichte stapeln sich auf einem Rollwägelchen im Büro des Leiters Forschung und Entwicklung der Nagra. Er kennt die tausenden Seiten wie kein Zweiter; braucht er eine Grafik zur Illustration, zieht er den entsprechenden Teilbericht aus dem Stapel und findet die entsprechende Seite ruckzuck. «Die Risiken», sagt er, «haben wir im Griff.» Was ihn mehr beschäftige, seien «die unbekannten Unbekannten». Was, wenn etwas eintritt, an das sie trotz allem nicht gedacht haben? «Für mich wäre es schlimm, wenn jemand mit einem Szenario ankommt und ich sagen müsste: ‹Mist, daran haben wir nicht gedacht.›»

Im Umfeld von Risiken nennt man dies einen «Schwarzen Schwan», ein Ereignis, das nicht in Betracht gezogen worden ist. Die Schwarzen Schwäne sorgen für Konsequenzen im Konzept des Tiefenlagers: Man baut zusätzliche Barrieren ein. «Selbst wenn etwas komplett schief geht, ist das Lager immer noch sicher», sagt Leupin. Das heisst auch: Die radioaktiven Abfälle werden übersicher gelagert, um fatale Folgen von Schwarzen Schwänen auszuschliessen.

Am Ende muss es Olivier Leupin mit seinem Team gelingen, die Schweizer Bevölkerung von der Sicherheit des Tiefenlagers zu überzeugen. Es ist eine Frage des Vertrauens, ob jahrzehntelange Forschungsarbeit ausreicht, dass die Leute finden: Doch, ich glaube, die Nagra hat die Risiken im Griff. Die Leute müssen also glauben, dass das Tiefenlager sicher ist – Olivier Leupin weiss es. Im dümmsten Fall hilft ihm das nichts. In diesem spezifischen Fall hat mehr Gewicht, was die Leute glauben.

Apropos Glaube: Er hat auch unter Tage seinen Platz. In einem Stollen thront die Heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, auf einem kleinen Vorsprung und wacht über das Treiben.

Immer die beste Antwort: Opalinus-Ton

Das stärkste Argument der Nagra und der Grund, weshalb Irina Gaus immer wieder in diesen Berg im Jura fährt: der Opalinus-Ton. Um auszumachen, wo die Schichten mit dem quasi wasserundurchlässigen Gestein beginnen, muss man keine kein:e Hydrogeolog:in sein: Rollen wir zu Beginn auf nassen Strassen ins Innere des Mont Terri, ist es bald komplett trocken. Dass Wasser in Kombination mit atomaren Abfällen ungünstige Folgen hat, leuchtet ebenfalls ein. «Opalinus-Ton hat zudem selbstabdichtende Eigenschaften», sagt Gaus, «entstehen Risse, verschliessen sich diese gleich bei Wassereintritt von selbst.» Und er hat noch einen dritten herausragenden Vorteil: Strahlende Teilchen bleiben im Opalinus-Ton kleben. All diese Eigenschaften verleiten Olivier Leupin in seinem Büro zu einer eigentlich unwissenschaftlichen Verknappung:

«Die Sicherheit des Tiefenlagers auf lange Frist steht und fällt mit der Geologie.» Das Lager ist so robust ausgelegt, dass einzelne Elemente im Sicherheitskonzept wegfallen können, ohne die Sicherheit zu gefährden. Überspitzt gesagt: Keine Stahlbehälter um die Brennstäbe, kein Bentonit um die Behälter, keine Betonröhre, kein Problem. Aber: Ohne Opalinus-Ton müsste das Schweizer Tiefenlager-Konzept angepasst werden. Nur die natürliche Barriere schützt Mensch und Umwelt über diesen extrem langen Zeitraum derart gut.

Mont Terri ist in dasselbe Gestein gebaut, wie das Tiefenlager am Standort Nördlich Lägern gebaut werden soll. Typhaine Guillemot nennt das Felslabor «einen Glücksfall». Die Projektleiterin Sicherheit und Inventar bei der Nagra hat lange Tage unter Tage zugebracht, 300 Meter unter der Erde Experimente im Opalinus-Ton durchgeführt, um die Prozesse besser zu verstehen, die sich dereinst im Tiefenlager abspielen werden. Opalinus-Ton sei aus geologischer Sicht ein ausserordentlich langweiliges Material, sagt Geologin Guillemot: «Nichts passiert.» Für ein Projekt mit einem Zeithorizont von einer Million Jahren, in dem die Sicherheit über allem stehe, könne ein Material gar nicht langweilig genug sein, fügt sie an. Ihr Spezialgebiet: Aspekte im Zusammenhang mit Gas. «Korrodieren im Lauf der Zeit die Stahlbehälter, entstehen Gase, die im Tiefenlager zu einem erhöhten Druck führen können.» Wie geht man damit um? Sie hat sich auf die Suche nach Antworten auf diese Frage gemacht – und Hilfe von unerwarteter Seite erhalten: Bestimmte Bakterien, die sich im Opalinus-Ton finden, bauen die entstehenden Gase ab.

Forschen in Ruhe und Abgeschiedenheit

Typhaine Guillemot hat in Frankreich studiert, seit fünf Jahren arbeitet sie bei der Nagra. Sie mag die Tage im Felslabor, in diesem verkabelten Fels zwischen der Sicherheitsgalerie des Autobahntunnels Mont Terri und einem stillgelegten Bergwerk, in dem früher Jurakalk abgebaut wurde. Mont Terri bedeute für sie Ruhe, Abgeschiedenheit, Fokus auf die Arbeit. Ihr sei es wichtig, sagt Guillemot, ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten zu nutzen, um Antworten auf konkrete Probleme zu finden. Das sei der Grund, weshalb sie bei der Nagra arbeite. «Wir treiben alles auf die Spitze, jedes noch so kleine Risiko wird in die Überlegungen einbezogen.» Genau dieser Umstand treibe sie an: «Man kann das Problem der radioaktiven Abfälle nicht einfach den künftigen Generationen überlassen.» Auch nicht in einem «einigermassen sicheren Lager». Diese Überzeugung habe sich mit der Geburt ihres Sohnes nochmals verfestigt: «Wir müssen Lösungen finden, um diese Abfälle so sicher wie möglich zu lagern.»

Dafür habe die Nagra den «sichersten Ort der Schweiz» gefunden und parallel dazu ein «äusserst robustes Konzept» entwickelt. Natürlich: Man könne weder sagen, dass die Nagra die Risiken zu hundert Prozent kenne, noch dass sie diese zu hundert Prozent beherrsche, das wäre unwissenschaftlich. «Aber wir sind nicht weit von den hundert Prozent entfernt.»

Die Annäherung an die hundert Prozent liegt in der Verantwortung von Irina Gaus. Die Belgierin arbeitet seit 18 Jahren bei der Nagra, unzählige Male ist sie schon hier in den Berg hineingefahren, in die absolute Stille, in das Stollengewirr, in dem man schnell die Orientierung zu verlieren droht. Dass es nicht immer so still ist wie heute, verraten Ohropax-Spender, die an klassische Kaugummimaschinen erinnern. Sie spucken farbige Gehörschütze aus, wenn man am Rädchen dreht. In Mont Terri forscht die halbe Welt an Themen rund um die Lagerung von radioaktiven Abfällen. Forscher:innen aus Japan nehmen dem Berg ebenso den Puls wie ihre Pendants aus Deutschland, den USA oder Kanada. Auf dem Weg zum Stollen der Nagra liegen Bohrkerne in Holzkisten verpackt zum Abtransport bereit, überall kommen Kabel aus dem Fels heraus, es gibt Fenster in den Berg: Holzrahmen, Plexiglas, ausnahmsweise keinen Spritzbeton. Die Nagra erforscht hier konkret, wie man ein Lager in Opalinus-Ton bauen kann, welche Maschinen und Techniken dafür überhaupt infrage kommen. Parallel dazu erforscht man weiterhin die Prozesse, die in einem Tiefenlager ablaufen werden.

Die Steigerung von «am sichersten»

Bis heute stecken fünfzig Jahre Forschung im Projekt Tiefenlager. Schon seit mehr als 25 Jahren machen sich Nagra-Wissenschaftler:innen im Felslabor mit dem Opalinus-Ton vertraut. Reichen fünfzig Jahre kontinuierliche Forschung aus, um ein sicheres Tiefenlager zu bauen?

«Ja», sagt Irina Gaus. Und man arbeite kontinuierlich daran, dass es noch robuster werde. Die Wahl des Standorts komme da einem Sprung gleich: «Jetzt, wo wir wissen, wo wir das Tiefenlager bauen wollen, entwickeln wir das konkrete Projekt», sagt Gaus. Das Wissen werde auf der Basis der Erfahrung weiter verfeinert, bis zum Verschluss des Tiefenlagers in hundert Jahren, wenn alles läuft wie geplant. Eine Planung auf hundert Jahre hinaus bringe schon viele «Wenns» mit sich, sagt Gaus – und ihre eigene Pensionierung. Arbeiten an einem Projekt, das auf eine Million Jahre ausgelegt ist, «kann nur abstrakt sein», meint Gaus. Und doch: «Wir haben alles so oft durchgerechnet, alles so genau analysiert und beurteilt, dass wir schon heute eine hohe Sicherheit haben, dass das Projekt nicht an unseren Analysen scheitert.» Mont Terri habe es der Nagra ermöglicht, das Lager so robust auszulegen, dass es sogar Schwarzen Schwänen gewachsen sei.

Würde die Nagra das Tiefenlager heute bauen, «es wäre sicher». In einigen Jahrzehnten werde es aber noch sicherer sein, sagt Gaus. Hat die Nagra an alles gedacht, sämtliche Risiken evaluiert?

Ja, sagt der Geochemiker Olivier Leupin.

Ja, sagt die Hydrogeologin Irina Gaus.

Ja, sagt die Geologin Typhaine Guillemot.

Mehr als hundert Szenarien haben sie durchgespielt. Sogar die Vergletscherung von den Alpen her, das ganze Zürcher Unterland begraben unter einer meterdicken Eisschicht. Obwohl die Menschheit dann andere Probleme hat – oder gar keine mehr.

Und was ist jetzt das Risiko?

Radioaktive Abfälle – so gefährlich sie sind – haben einen Vorteil: Sie zerfallen. In einer Million Jahren nimmt die Radioaktivität 99,9 Prozent ab. Auf diese Zeitspanne ist das Tiefenlager «sicher» ausgelegt. Was «sicher» bedeutet, definieren zahlreiche nationale und internationale Vorschriften, nach denen die Nagra das Tiefenlager plant und immer wieder auf seine Sicherheit überprüft.

Die durchschnittliche Strahlenbelastung der Schweizer Bevölkerung liegt bei rund 6 Millisievert. Davon entfallen rund drei Viertel auf die natürliche Strahlung, ein Viertel sind medizinische Anwendungen wie zum Beispiel Röntgen. Angenommen, es treten gravierende Probleme beim Tiefenlager auf, zum Beispiel dieser Riss durch das Lager und bis an die Oberfläche. In diesem Fall verlangen die Vorschriften, dass die durchschnittliche Strahlenbelastung einer direkt über dem Lager lebenden Person um maximal 0,1 Millisievert zunimmt. Zum Vergleich: Bei einem Schädel-CT liegt die effektive Strahlendosis bei rund 2 Millisievert. Das Konzept der Nagra ist derart robust, dass der Grenzwert selbst bei extremen Szenarien um ein Vielfaches unterschritten wird.

Zurück zu Ausgabe 004